文化財

文化財

木造釈迦如来坐像

江戸時代(17世紀)墨田区登録有形文化財

像高37.1cm 腹前で禅定印を結ぶ。黄檗宗の拡大とともに日本に広がった中国明末から清初の彫刻の特徴と類似している。光背背面には再興主中山金左衛門の朱書がある。

像高37.1cm 腹前で禅定印を結ぶ。黄檗宗の拡大とともに日本に広がった中国明末から清初の彫刻の特徴と類似している。光背背面には再興主中山金左衛門の朱書がある。

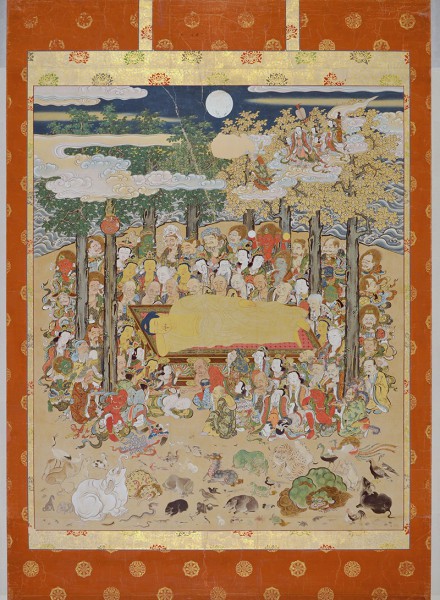

紙本着色涅槃図

宝暦~明和年間(1751~1772年)(推定)墨田区有形文化財

縦310cm 横188cm 釈尊が沙羅双樹の木の下で入滅される様子を記した「涅槃経」に基づいて描かれた絵図。当山の涅槃図は、箱書から江戸中期に牛籠正覺山寶泉寺(現中野区上高井戸)から寄贈されたものと窺がわれる。

縦310cm 横188cm 釈尊が沙羅双樹の木の下で入滅される様子を記した「涅槃経」に基づいて描かれた絵図。当山の涅槃図は、箱書から江戸中期に牛籠正覺山寶泉寺(現中野区上高井戸)から寄贈されたものと窺がわれる。

銅造地蔵菩薩立像

享保二年(1717年)墨田区登録有形文化財

像高160cm。背面に起年銘・願主・施主作者、衣全体に結衆者(屋号/職業)や戒名が陰刻されている。江戸期に寄進者を得て病気平癒の為に造立された。延命地蔵として建立されたと伝えられている。

奉造納 東海道武蔵国葛飾郡西葛西領寺島村佛頂山法泉禅寺

施 主 浅草御堂前俗名阿部主水

作 者 宇田川善兵衛藤原重勝(小伝馬町)

像高160cm。背面に起年銘・願主・施主作者、衣全体に結衆者(屋号/職業)や戒名が陰刻されている。江戸期に寄進者を得て病気平癒の為に造立された。延命地蔵として建立されたと伝えられている。

奉造納 東海道武蔵国葛飾郡西葛西領寺島村佛頂山法泉禅寺

施 主 浅草御堂前俗名阿部主水

作 者 宇田川善兵衛藤原重勝(小伝馬町)

石造地蔵菩薩立像

寛文二年(1662年) 墨田区登録有形民俗文化財

背に普回向として法華経第七化城喩品の一節が彫られている。欠損の右手は錫杖を有したと推定される。奉納者には、導師3名、男性20名の他に当時として稀な女性名「玉」も刻まれている。

背に普回向として法華経第七化城喩品の一節が彫られている。欠損の右手は錫杖を有したと推定される。奉納者には、導師3名、男性20名の他に当時として稀な女性名「玉」も刻まれている。